卡夫卡是一个旅行家吗?是的,在他广阔复杂的头脑世界里,他无疑是一个伟大的旅行家;在现实生活中,相较于同时代人,卡夫卡也已经走得相当多,相当远,是一个乐于探索陌生世界、实践健康生活方式和热爱运动的时代新人。在第一次世界大战爆发前的太平岁月里,旅行和写作是照亮卡夫卡公务员生涯的两颗星,旅途中捕捉到的场景和人物,以独一无二的方式被他编织进了小说世界里。

2023年的七月即将来临,我们也将迎来卡夫卡140周年的诞辰。夏天正是卡夫卡出门旅行的好时节,他将走出熟悉的布拉格的广场,甩掉保险局办公室的繁琐文件和家族商店的日常琐碎,“成为一个在闪电般的列车中独自旅行的孩子”。他将踏入陌生奇异的空间,沉浸于对新事物的印象中,并将他收集的印象魔术师般悄悄抖入他的小说世界,让一百年后的读者仍感惊奇和晕眩。

随大流的观光客

“我划船,骑马,游泳,晒太阳,因此我的小腿肚不错,大腿也不错……”。热爱卡夫卡的人总是爱屋及乌,把他日记书信里绵长的呓语当作知己心声,把他日常生活中的怪癖当作天才的可爱与执着;一旦发现写作之外的卡夫卡还有一两项拿得出手的爱好,更像发现新大陆一样奔走相告。譬如2019年苏黎世银行的某个保险箱被打开,尘封一个世纪的一百多幅卡夫卡的亲笔素描毫无预兆地面世,就有人惊叹:“卡夫卡还是一位伟大的画家!”再比如卡夫卡喜欢在波西米亚乡野长距离徒步,还有过若干次出国旅行,于是学者、传记学家或摄影家就前赴后继地收集蛛丝马迹,编撰出诸如《跟着卡夫卡去旅行》《卡夫卡在巴黎》《和卡夫卡一起去南方》之类的画册。但若据此称卡夫卡为“旅行家”,就和把他推崇为“伟大画家”一样,是有些一厢情愿,言过其实的。

但与同时代大多数人相比,卡夫卡确实已经走得相当多,也相当远。巴黎,维也纳,米兰,威尼斯,维罗纳,柏林,莱比锡,德累斯顿,这些欧洲著名城市都留下了K博士的足迹;北海,波罗的海,阿尔卑斯南麓的加尔达湖,也有他悠游的投影。北方的清冷,南方的明亮,城市的繁华,山区的幽静,拥有固定年假的卡夫卡都曾细细领略过。从卡夫卡的行踪里,我们可以大致揣摩20世纪头20年欧洲中层公务员的热门旅行路线和消费水准——一种远超当时普通工薪阶层的度假疗养方式。作为小说家的卡夫卡遗世独立,而作为观光客的卡夫卡却乐于随大流,最喜欢去的地方是瑞士阿尔卑斯山区和意大利北部。这位苦恼的布拉格保险局专员一旦踏上长途火车与轮渡,进入异国他乡的空间,就像换了一个人似的,姿态放松,心绪活跃,明信片也写得调皮。比如1909年9月7日,卡夫卡在加尔达湖畔的里瓦度假,同行的还有他最好的朋友马克斯·布罗德和他的弟弟奥托·布罗德,卡夫卡寄给小妹奥特拉的第一张明信片上写着:“亲爱的奥特拉,请在店里勤奋工作,这样我就可以无忧无虑地在此地度过愉快的时光,向亲爱的父母问好,你的弗朗茨。”

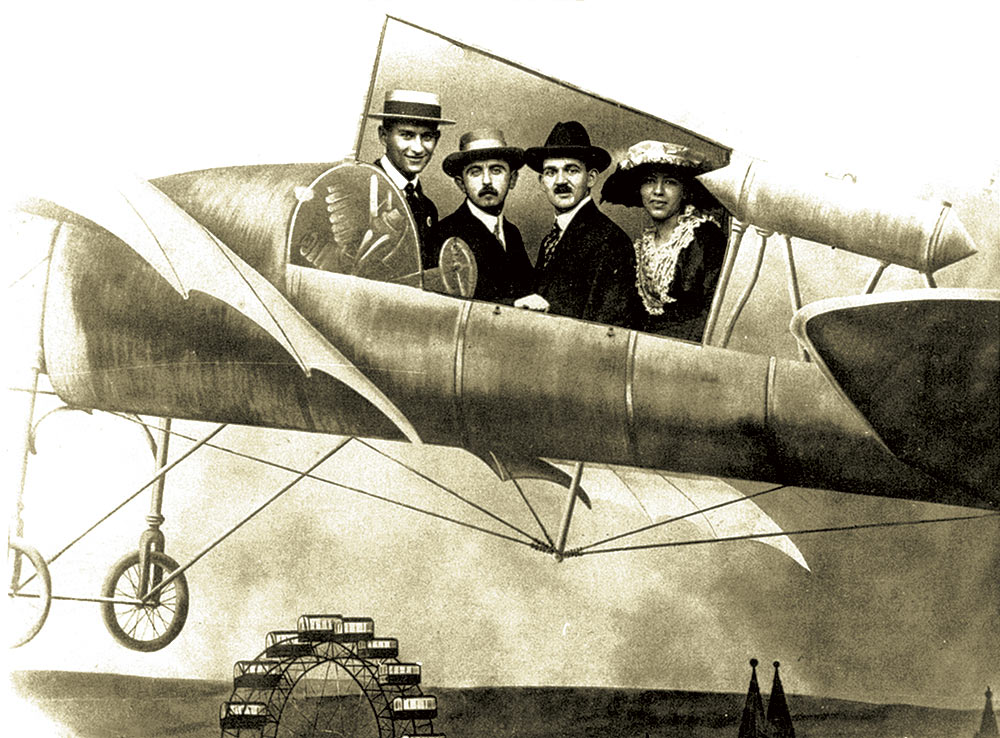

每到一地,卡夫卡不会错过当地的教堂,城堡,名人故居,在观光之余抓住一切机会游泳,似乎在旅途中,卡夫卡对自己身体的羞耻感减轻了很多。卡夫卡的好奇心绝不止于文学和艺术,他也热衷于了解最先进的科技。和布罗德兄弟俩在里瓦度假之际,一则布雷西亚航空展的消息流传开来,听说几位著名的飞行员也将赶来意大利,为公众表演飞行艺术,幽静的湖光山色顿时失去了吸引力,他们仨决定前往布雷西亚一睹盛事。飞行展的观众席里除了意大利的王公贵妇、政治名流,还有歌剧大师普契尼和著名作家加布里埃尔·邓南遮。26岁的卡夫卡站在一张凳子上,飞行员路易·布莱里奥折腾了很久,终于成功驾驶着飞机从他头顶飞过,“所有人都抬头看着他,所有人的心都被他占满了。在距离地面20米高的地方,一个人被困在一个木制框架里,在与自愿接受的,看不见的危险斗争。而我们站在下面,完全被排斥在外,空洞地看着他”——这是卡夫卡第一次目睹人类脱离大地的束缚,冲向蓝天,心中充满惊异和敬畏。而他的作家同行——个子不到一米六的邓南遮则勇敢地爬进了飞机后座,请求飞行员科蒂斯带他飞离地面,哪怕只是几米高。

返回布拉格之后,卡夫卡火速写就一篇兼具新闻报道与小说风格的作品《布雷西亚的飞机》,其中一段还提到了布莱里奥的太太:“年轻的布莱里奥太太拥有一张母性气质的脸,两个孩子紧跟在她身后。如果她的丈夫无法起飞,她就心烦意乱;一旦他飞起来了,她又感到恐惧;此外,她漂亮的衣着在这大热天里显得有点过于沉重。”卡夫卡也许已隐隐预感到,Angst(恐惧)这个德语词会贯穿他之后的生活,而多年后飞行器技术的突破将让整个欧洲大地在恐惧中颤抖。

1913 年,弗朗茨·卡夫卡(左一)、阿尔伯特·埃伦斯坦、奥托·皮克和莉斯·韦尔奇在维也纳普拉特公园(皇家猎场)一架模拟飞机上合影。

两年后的1911年8月,卡夫卡再度与布罗德结伴,去了瑞士、意大利北部和巴黎旅行。长途火车旅行给了这对好友朝夕相处,全方位观察和了解对方的机会。卡夫卡心血来潮,提出与布罗德合写一部旅行小说的建议:“不作记录的旅行是一场不负责的,没有自我的旅行”,布罗德欣然应允。于是,一部名叫《理查德和萨穆埃尔》的连载小说计划诞生了。但布罗德高估了卡夫卡的耐心和合作的决心,他不得不像督促学生交作业一样督促卡夫卡写作。“学生”一开始还配合,到后来就各种理由拖延和敷衍。卡夫卡心里也很委屈,因为他很快发现,合写的东西是一种“被贯穿始终的写作义务绑架了的产物”,他必须按照约定交出写好的篇章,并在布罗德面前朗读,这让他焦灼不安。

“我和马克斯肯定是两种不同的人。摆在我面前的他的作品是我以及任何别的人都无法触动的整体,尽管我非常钦佩这些作品,但他给小说《理查德和萨穆埃尔》所写的每一句话都是和我这边勉勉强强作出的让步分不开的,这些让步让我在内心深处感到痛苦。”(1911年11月日记)

卡夫卡故居——布拉格黄金巷如今也成为了著名的旅游景点

卡夫卡心生一计,偷偷准备了一个笔记本,把自己真正想写的东西写进这个秘密小本里,在布罗德面前则掏出另一个本子朗读。布罗德对卡夫卡写的东西越来越不满意,最终失去了耐心。《理查德和萨穆埃尔》第一章在《赫尔德报》刊登之后,“未完待续”就再无后续。好在这场失败的合作并未给两人的友谊带来影响。几年之后,布罗德再次感叹《理查德和萨穆埃尔》横遭夭折的命运,卡夫卡却轻松打趣道:“那是一段美好的时光,这已足够,干嘛非要为此写出精彩的文学呢?”

“疗养院的常客”

1912年,卡夫卡写信给新近结识的柏林女友菲莉丝,告诉她自己是一名“疗养院的常客”。纵观卡夫卡在第一次世界大战前的年假旅行路线,最后一站总是疗养院,是他提前数月就预定好的。20世纪中欧和南欧有几家著名的崇尚自然疗法的疗养院,德莱斯顿的白鹿疗养院、苏黎世的埃尔伦巴赫疗养院、哈尔茨山的荣博恩疗养院、还有奥匈帝国的哈尔通根疗养院,都曾接待过卡夫卡博士。谁能料到这位没什么名气的布拉格业余作家日后会成为该院历史上最著名的客人呢?

1912年6月,凭着一张“消化不良、身体消瘦和神经性疾患”的医生证明,29岁的卡夫卡得到了四周休假,比原定的假期还多出一周。他和布罗德先是去了趟莱比锡,拜访当地著名的出版商,在布罗德的热心张罗下,卡夫卡拥有了生命中第一个出版商。之后他俩踏上了向往已久的文学朝圣之旅——魏玛。在此之前,卡夫卡已经读过了歌德几乎所有的小说诗歌和散文。读歌德越多,他的不自信就越多,与其说歌德给了他榜样的力量,不如说歌德成为了自我实现的巨大障碍。在魏玛,他拜访了歌德故居,当他如愿以偿地流连在这个头脑中想象过无数次的圣地,却变得有些心不在焉:他竟对歌德故居门房的16岁的女儿玛格丽特一见钟情。接下来的日子里,卡夫卡魂不守舍,每天不是在歌德故居转悠,等待时机与女孩搭讪,就是守在女孩可能经过的路口,连参观席勒故居和游泳都提不起兴致了。好在几天以后,这场莫名其妙的单相思就画上了句号。载着卡夫卡博士的火车驶入了魔鬼与精灵出没的哈尔茨山脉,他将在山下“荣博恩”疗养院(Jungborn)的田园氛围中找回情感与理智的平衡。

大约一百年前的哈尔茨山区“荣博恩”疗养院

20世纪初,“荣博恩”几乎成了欧洲新生活运动和裸体自然疗法的代名词,也是日光浴、空气浴和素食主义运动的发源地之一。卡夫卡是自然疗法的忠实拥趸,他如愿以偿地住进了四面开窗、还带屋顶天窗的草地小木屋。德国传记作家莱纳·施塔赫在《卡夫卡传·关键岁月》一书中对这家疗养院有详细的描绘:

“疗养院的客人要尽可能裸身在院内活动。为此,管理者把院区进行了巧妙的功能分割:设有一个男子户外活动区和一个女子户外活动区,一个家庭活动区,还有专为‘害羞’的客人设的个人活动区……一道三米高的木墙把各个区分隔开来,从外面是看不出里面情形的。当然,在餐厅、写字间、讲座室和与之相连的餐馆‘艾克尔啤酒屋(肉食者的聚集地)’等公共区域,大家都穿着衣服。卡夫卡很受裸体自然疗法的启发,但对他而言,裸身意味着勇气的考验。在他的小木屋外,不断有人赤裸着身体走来走去、坐着或躺在草地上,他却好几天都不敢不穿泳裤迈出屋子一步。穿泳裤违背了此地疗养的原则,而且疗养院还组织文体活动,诸如集体晨操、球类运动和唱歌。如果有人穿着泳裤参加,在人群中未免显得格格不入。后来,卡夫卡发现,当他终于将自己瘦弱的身体曝露在众人目光下,别人却并没有像他预想的那样关注他。没过一个星期,他就愿意赤身裸体四处活动了。”

在疗养院的卡夫卡就像褪去了一层防备的硬壳,整个人变得舒展活泼。他克服了羞怯,勇敢地走出小木屋,加入素不相识的人群,摘樱桃,捆干草,在长餐桌边吃饭,与素不相识的邻座闲聊;他妙语连珠,别人词穷时,他总能找到最贴切的语言,故而卡夫卡博士很受大家的欢迎。兴致来时,他还会参加射击比赛,或者加入牌局,甚至心甘情愿地排队等候美丽的俄国女人给他算命,算出他尚且过得去的事业心和可怜的爱情运。短暂的乌托邦田园生活是卡夫卡灰暗生命图景中的点点星光,照亮了他缺乏诗意、纠缠不休的现世生活。

“孤独”的旅行者

卡夫卡还会巧妙地把因公出差与年度旅行相结合,这样就能熬过兴味索然的会务时光。1913年秋天,卡夫卡作为布拉格保险局的代表赴维也纳参加三千人行业大会,他迷失在会议庞大的规模和漫长的会议程序里。而且,比起他心仪的现代主义先锋城市柏林,维也纳这座奥匈帝国首都弥漫着一种末世的伤感和绮丽,虚浮与老套,这使他感到厌憎,他甚至觉得维也纳是“丑”的。

但既然来了,怎能错过维也纳的咖啡馆文化?卡夫卡在作家奥托·皮克的陪同下去了几家著名的文人咖啡馆:“贝多芬”“博物馆”和“帝国”。他坐在咖啡桌边如同一个幽灵,与周围的氛围格格不入。皮克对他说起种种文坛旧事新闻,换作别的外省作家,定是洗耳恭听,恨不得削尖脑袋钻进帝国首都的作家圈,成为呼风唤雨的《火炬》杂志主编卡尔·克劳斯麾下大将。卡夫卡对于名利缺乏野心,性格又缺乏“社群性”,每当他想要为自己争取些什么的时候,内心总会响起另一个打退堂鼓的急促声音,故而他在人前往往展现出一种模棱两可的态度。

也许奥托·皮克猜到了卡夫卡更愿独处的心思,也许是他预感,和寡言的卡夫卡一同旅行,到头来会让自己兴致阑珊,总之他取消了陪同卡夫卡去意大利旅行的原计划。维也纳的公干结束后,卡夫卡立即动身前往意大利。他孤独地坐了12个小时火车,先是抵达港口城市的里亚斯特(当时属于奥匈帝国,后归意大利),再坐轮渡到威尼斯。他沉醉于威尼斯的美,写信给布罗德:“这儿多美啊,我们那边的人太低估它的美了。”在意大利,卡夫卡拥有一个无与伦比的免费向导——歌德。歌德前往意大利的旅行是在邮政马车上进行的,马车的缓慢使歌德拥有足够的时间,细细观察旅途中的景观,随时停下脚步,坐在路边石头上画一幅素描,或者捡起一块小矿石。卡夫卡跟随偶像的足迹,听从歌德《意大利游记》的指示,慢悠悠地游览,他甚至独自驾着汽船去歌德有过历险经历的马尔切西小岛,在岛上逡巡,想象一番歌德当年的场景。柠檬树、橄榄树和月桂树散发着南方迷人的香气,卡夫卡暂时忘记了自己布拉格德语犹太人的尴尬身份和维也纳围绕犹太复国主义的纷争。

事实上,这趟意大利之行,卡夫卡还有别的烦心事,女友菲莉丝·鲍尔已经来信催促,叫他尽快写信给未来的丈人,商谈婚姻大事。菲莉丝越催促,卡夫卡越逃避,他索性不再回信,整日在加尔达湖里游泳,划船,或躺在湖边晒太阳,无所事事度过一整天。他随意地掏出一张纸上写下:“我唯一的幸福感在于,没有人知道我身在何处。”在意大利,卡夫卡进入“闭关休养”的状态,到后来索性连信都不写了。这和歌德当年逃离魏玛,躲避与之精神恋爱十年的施泰因夫人的行动何其相似!

作为小说家的卡夫卡遗世独立,而作为观光客的卡夫卡却乐于随大流,最喜欢去的地方是瑞士阿尔卑斯山区和意大利北部。图为卡夫卡到访过两次的意大利加尔达湖。

1913年这趟意大利之行也将是卡夫卡最后一次孤独的却仍充满诗意的大旅行。随着第二年一战爆发,卡夫卡的生活发生了巨变,战争后期,他的银行存款已经严重缩水,生存所需告急,更何谈度假旅行。战争结束后的岁月,卡夫卡的健康状况急转直下,不得不提前办理退休,此后他辗转于维也纳和柏林的肺病疗养院,从前明亮活泼的度假时光一去不复返。

德国传记作家哈尔穆特·宾德编纂的画册《和卡夫卡一起去南方》